みもろつく鹿背山里山学校2017 2月

里山学校2月の活動(2018年2月25日)

今月の里山学校は「NPO法人京都発・竹・流域環境ネット」(略称:竹ネット)の指導で、竹林整備・消し炭作り体験と燻し竹つくりをしました。

曇天でしたが活動中はお天気の崩れもなく、比較的暖かくて活動には最適の日和でした。参加者は11家族30人で、午前は不要な竹の間伐と玉切り・片付けの作業といった竹林整備を体験しました。

その後、間伐した竹の活用として、竹の消し炭つくりを見学しました。

昼食後は、燻し竹の工芸品つくりに挑戦です。

先ずは好みの大きさの竹筒をつくり、竹筒の燻さない部分をシールや切り抜いた型紙でデザインします。

本日の作業はここまで、時間がかかる燻しの工程は、竹ネットさんが後日実施してくれます。

お願いする作業は、

- ドラム缶で作った燻し窯で2~2.5時間の燻し作業

- 荒熱がとれた後の、磨き作業

です。

竹林整備

竹ネットさんの活動地

作業内容の説明を受けた後、ヘルメットを被って、竹切り鋸を持って整備エリアへ向かいます。

伐採方法の説明

伐採方法を聞いたのち、実践作業です。

切り倒し、玉切りして、竹やぶから搬出して、竹粉砕機で細かく粉砕します。

伐採作業

玉切り作業

搬出作業

消し炭つくり

先ずは野焼きします

炎が消えたらドラム缶へ移し、蓋をして酸素を絶って燃焼を止めます。

冷めれば消し炭の完成です。

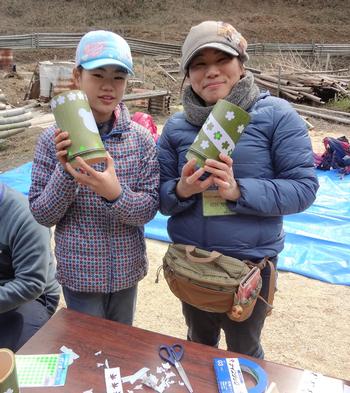

燻し竹つくり

好みの大きさの竹筒を作ります

出来上がりをイメージして、燻さない箇所にマスキングをしていきます

燻す前の下準備が完成

燻しの作業は2~2.5時間を要し、その後、冷めるまで4時間程度が必要なので里山学校ではデザインをして完了です。

集合写真を撮って本日の活動を終えました

番外

後日の燻し作業では、窯内の温度は140℃を超えないように調整しないと竹筒が割れてしまうので、温度管理を慎重にする必要があります。

燻し窯の燃料は間伐した竹ですが、燻しは杉の葉を使用して煙を出し燻します。

ご指導をいただいた、「NPO法人京都発・竹・流域環境ネット」のみなさん

ありがとうございました。

次回の里山学校

3月18日(日)開催の第10回里山学校は、シイタケの菌打ちと1年間の振り返りシートの作成、閉校式の予定です。