税制改正について

令和7年度分個人住民税の主な改正点

給与所得控除の見直し

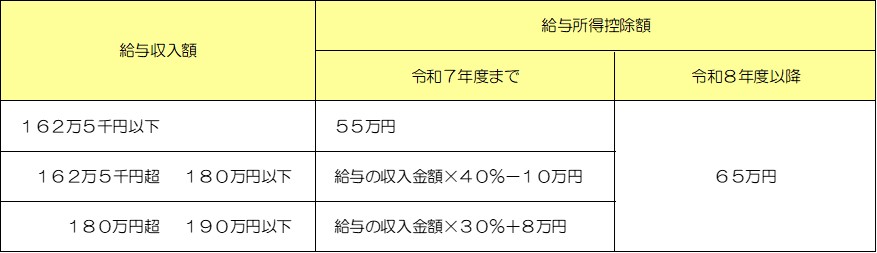

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除後の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

※給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

※令和7年1月1日~令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

扶養控除等にかかる所得要件額の引き上げ

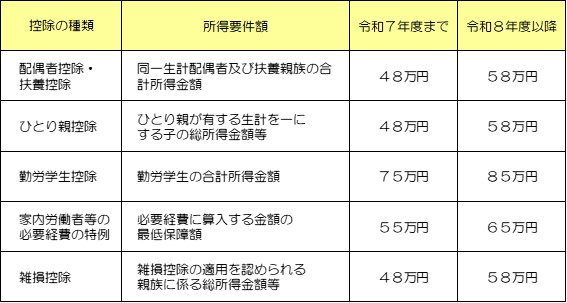

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

令和8年度から特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。

他の所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。

いわゆる手取り額ではありません。

関連情報

基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・府民税の基礎控除額に変更はありません。また、所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご覧ください。

【国税庁】令和7年度税制改正に伴う所得税の基礎控除の見直し等について

よくあるご質問

Q1 収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市・府民税は非課税ですか。

A1 自治体ごとに異なりますが、木津川市では原則103万円です。合計所得金額(給与収入金額ー給与所得控除額)38万円以下であれば、木津川市では市・府民税は非課税になります。

Q2 収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税法上の扶養に入れますか。

A2 123万円です。合計所得金額(給与収入金額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、家族の税法上の扶養に入ることができます。

Q3 大学生(19歳以上23歳未満)の子どもがいます。アルバイト(給与収入のみ)をしていますが、いくらまでなら控除がうけられますか。

A3 扶養控除はQ2のとおり123万円(合計所得金額58万円)以下であれば、特定扶養控除が受けられます。ご質問にある大学生年代(19歳以上23歳未満)のお子さんがおられる場合、給与収入が123万円を超えられても、令和8年度からは新たに「特定親族特別控除」が創設され、給与収入188万円(合計所得金額123万円)以下であれば、控除額が逓減的にはなりますが控除が受けられます。

軽自動車税(二輪車の車両区分見直し)

令和7年4月1日に原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力を4.0kw(50cc相当)以下のものに係る軽自動車税種別割(税率2,000円)が新設されました。

令和5年度分個人住民税の主な改正点

森林環境税の賦課徴収開始 (令和6年度分個人住民税から適用)

・森林が持つ地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を維持・増進するため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和6年度から国税として1人年額1,000円を市町村が賦課、徴収することになります。

• 詳細は、こちら ⇒ 森林環境税のページへ

「NISA(ニーサ)」(少額投資非課税制度)の抜本的拡充・恒久化(令和6年度分個人住民税から適用)

・非課税保有期間が無期限化されるとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度が恒久的な措置とされます。

・一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)については、120万円に拡充されます。

・上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けるとともに、「つみたて投資枠」との併用が可能になります。

・非課税保有期限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円となります。

【令和5年まで】

【令和6年から】

注1 非課税保有期間の無期限化に伴い、現行のつみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。

注2 利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から既存の認定クラウドを活用して提出された情報を国税庁において管理。

給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡略化 (令和7年度分個人住民税から適用)

・毎年、給与支払者の名称の他、自己と生計を一にする配偶者や扶養親族の氏名等を記載していましたが、その内容がその年の前年の申告内容に異動がない場合、その記載すべき事項の記載に代えて、その内容に異動がない旨の記載で申告できるようになり、手続きが簡素化されます。

軽自動車税 (種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長について

令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)

軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

・適用期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録↠令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減対象

令和4年度分個人住民税の主な改正点

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致 (令和6年度分個人住民税から適用)

・上場株式等の配当等及び上場株式等の譲渡所得について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとされました。具体的には、次のとおりです。

(1) 上場株式の配当等について

申告不要、総合課税及び申告分離課税の3つの課税方式があります。

所得税において総合課税又は申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載がある確定申告書を提出した場合、個人住民税のみの申告不要の規定は適用されません。

(2) 上場株式等の譲渡所得について

申告不要及び申告分離課税の2つの課税方式があります。

所得税において申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載がある確定申告書を提出した場合、個人住民税のみの申告不要の規定は適用されません。

住宅ローン控除の延長 (令和5年度分個人住民税から適用)

要件を見直して4年間(令和4年から令和7年入居分まで)延長します。

- 控除率の見直し・・・・・・0.7%に引き下げ (現行:1.0%)

- 個人住民税の控除限度額の見直し・・・・・・所得税の課税総所得の5%(最高97,500円)に引き下げ (現行:7%(最高137,500円))

- 控除適用期間は、新築住宅及び買取再販売住宅については13年、令和5年末までに新築の確認申請を受けた、一定の省エネ基準を満たさない住宅に令和6・7年に入居する場合及び既存住宅については10年となります。(ただし、令和6年以降に新築の確認申請を受けた、一定の省エネ基準を満たさない住宅については、住宅ローン控除の対象外です。)

- 所得要件については、合計所得金額2,000万円以下に引き下げられます。(現行:3,000万円以下)

注)上記は令和4年から令和7年入居分について適用されるものであり、令和3年以前の入居分については、これまでどおりです。

令和3年度分個人住民税の主な改正点

住宅ローン控除の延長 (令和4年度分個人住民税から適用)

令和元年度分個人住民税から適用されている住宅借入金等特別控除の控除期間延長措置(10年間→13年間)の適用期間を令和4年12月31日まで延長します。

令和2年度分個人住民税の主な改正点

基礎控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)

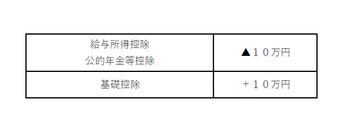

給与・年金等の特定の収入のみに適用される給与所得控除・公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、他の所得にも適用できる基礎控除が10万円引き上げられます。(前年の合計所得金額が2,400万円以上の場合は、段階的に減額となります。)

なお、給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)

- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

- 給与所得控除の上限額が適用される収入金額が850万円、控除の上限額が195万円に引き下げられます。

※なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

公的年金等控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)

- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上の(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされます。

調整控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされます。

調整控除とは

平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、市・府民税の所得割の税率が5%から10%に変更されましたが、所得税と市・府民税では人的控除額(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と個人市・府民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。

そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税額移譲前より税額が増えることのないよう調整します。この差し引く税額を調整控除といいます。

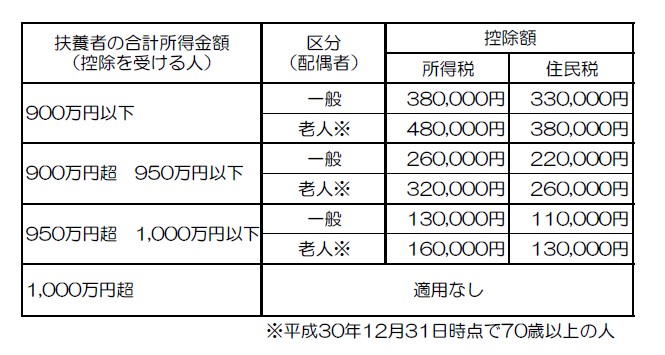

納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額を控除できます。

- 合計課税所得額が200万円以下の者

次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(市民税3%、府民税2%)に相当する金額

(1)下表の控除の種類欄に掲げる金額を合算した金額

合計課税所得金額

- 合計課税所得額が200万円超の者

(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、府民税2%)に相当する金額

(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額

(2)合計課税所得額から200万円を控除した金額

令和3年度の個人住民税から適用

平成19年度から令和2年度の個人住民税から適用

所得金額調整控除の創設 (令和3年度個人住民税から適用)

以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア.本人が特別障害者に該当する

イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額[上限1,000万円]-850万円)×10パーセント

(2)給与収入と年金収入等の双方があり、それらの所得金額の合計が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額[上限10万円]+公的年金等に係る雑所得の金額[上限10万円]-10万円

※1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します

非課税基準・配偶者特別控除、扶養親族等の合計所得金額等の見直し (令和3年度分個人住民税から適用)

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、配偶者特別控除、扶養親族等の合計所得金額要件などが見直されました。

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。

※配偶者特別控除

ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し (令和3年度分住民税から適用)

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の合計所得金額が48万円以下)を有するひとり親について、控除額30万円が適用されます。

上記以外の寡婦については、控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設定されます。

令和元年度分個人住民税の主な改正点

個人住民税の非課税措置 (令和3年度分個人住民税から適用)

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。

住宅ローン控除の拡充 (令和元年度分個人住民税から適用)

消費税率10%が適応される住宅取得(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間から13年間)します。

軽自動車税 (車体課税の見直し)

(1)自動車税種別割における「グリーン化特例(軽課)」の見直し (令和3年4月1日から適用)

環境性能割の導入を契機に、自家乗用車にかかるグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車などに限定します。

消費税引き上げに配慮し、令和3年4月1日以後に新車新規登録などを受けた自家用乗用車から適用することとし、それまでの間は現行制度を単純延長します。

(2)需要平準化対策にかかる自動車税環境性能割の臨時的軽減 (令和元年10月1日から適用)

自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車について、環境性能割の税率を1%分軽減します。

ふるさと納税制度の見直し (令和元年6月1日から適用)

次の基準に適合する地方団体がふるさと納税(特別控除)の対象として指定されます。

- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体

- 返礼品が返礼割合3割以下の地場産品であること

平成30年度分個人住民税の主な改正点

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整 (令和3年度分個人住民税から適用)

平成29年度分個人住民税の主な改正・明確化した点

配偶者控除を受ける納税義務者の所得制限の新設

従来は配偶者控除を受ける方に所得制限はありませんでしたが、次のとおり所得の増加に応じて控除額が少なくなります。

平成31年度(30年分)から適用。

配偶者特別控除の対象範囲拡大

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。

また、配偶者控除制度と同様に控除を受ける方の所得に応じて控除額が変動します。

平成31年度(30年分)から適用。

特定配当・特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択

上場株式等の配当所得や譲渡所得等のある方について、所得税の確定申告と住民税申告書の両方を、それぞれ希望する課税方式で提出することで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

注意)住民税申告書は、納税通知書送達前に提出が必要です。

軽自動車税 -軽自動車税のグリーン化特例(軽課)措置の延長ー

平成28年度及び平成29年度課税において、前年度中に新規登録された車両で一定の燃費基準を達成した軽自動車は、初年度の税額が軽減されていますが、この措置について、燃費基準を一部見直した上で、平成31年度課税まで延長します。

平成28年度分個人住民税の主な改正点

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の維持増進および疾病の予防への取組を行っている方が平成29年1月1日以降に「スイッチOTC医薬品」を購入した場合、その購入金額について、その年分の所得控除が受けられる特例制度が創設されました。

スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用されたものです。厚生労働省のホームページで公表しているほか、一部の製品についてはパッケージやレシートに対象である旨が記載されています。

対象となる方

所得税や住民税がかかる方で、自己または同一生計の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入金額が年間1万2000円を超える方。また、申告する方が、一定の取組(特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診)のいずれかを受けていること。

申告に必要な書類

- 「一定の取組」を行った際の領収書または検診の結果通知書

- スイッチOTC医薬品購入時の領収書

控除額の計算

(対象医薬品の購入金額)-1万2000円=(控除額)

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

- 控除額の上限は8万8000円です。

- 本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。

平成27年度分個人住民税の主な改正点

住宅ローン控除等の延長

平成29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、その適用期限を平成31年6月末まで1年6ヶ月延長します。

ふるさと納税の拡充

ふるさと納税に係る特例控除額の上限を、個人住民税所得割額の2割(現行:1割)に拡充します(平成28年度分以後の個人住民税について適用)。

確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先団体数が少ない場合等に限り、ふるさと納税先団体へ寄附する際に申請することで、確定申告をすることなく寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みを創設します(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用)。

注意)確定申告を行った場合と同額が控除されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の見直し

NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、年間の投資上限額(現行: 100万円)を、平成28年から120万円(累積 600万円)に引き上げます。

若年層への投資のすそ野拡大などの観点から、ジュニアNISAを創設します。

注意)平成27年1月1日から適用されます。

軽自動車税の見直し

平成27年度に新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入します。

二輪車に係る税率の引上げ時期を平成 27年4月1日から平成 28年4月1日に1年延期します。

市民税・府民税、固定資産税、軽自動車税等の減免期限の見直し(木津川市)

平成27年度課税より、減免申請の期限が納期限の1週間前から、納期限当日となりました。

平成26年度分個人住民税の主な改正点

給与所得控除の見直し(平成29年度課税より実施)

控除の上限額が適用される給与収入が、暫時引き下げられます。

- 平成28年度まで

上限:1,500万円、控除額:245万円 - 平成29年度まで

上限:1,200万円、控除額:230万円 - 平成30年度まで

上限:1,000万円、控除額:220万円

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の見直し

NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更を可能にするとともに、NISA口座を廃止した場合にNISA口座の再開設を可能にします。

※平成27年1月1日から適用されます。

軽自動車税の見直し

平成27年度課税から、登録時期に応じて税率が変更されるほか、一部の車両に重課税率が適用されます。

平成25年度分個人住民税の主な改正点

公的年金からの住民税特別徴収制度の見直し(平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用)

特別徴収税額の算定方法の見直し

公的年金から特別徴収する個人住民税(市民税・府民税)の税額の平準化を図るため、特別徴収税額の算定方法を次のとおり見直します。

- 現行

- 仮徴収額(4月、6月、8月)=前年度分の本徴収額÷3

- 本徴収額(10月、12月、2月)=(年税額-仮徴収額)÷3

- 改正後

- 仮徴収額(4月、6月、8月)=(前年度分の年税額×2分の1)÷3

- 本徴収額(10月、12月、2月)=(年税額-仮徴収額)÷3

特別徴収の中止要件の見直し

これまで特別徴収を中止することとしていた次の場合においても、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収を継続します。

- 市町村が年金保険者(日本年金機構等)に対して特別徴収税額を通知した後に税額が変更された場合

- 賦課期日後に市町村の区域外に転出した場合

個人住民税における住宅ローン特別控除の改正

対象となる方

所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から29年までの入居者)

控除される額

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額を限度に控除されます。

注意)控除額については、消費税率に応じて変動します。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の創設と金融所得課税の一体化

平成24年度分個人住民税の主な改正点

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、給与所得者の必要経費が収入に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入1,500万円を超える場合に上限(245万円)を設定します。

〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。〕

特定支出控除の見直し

特定支出控除について、給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から、以下のとおり、適用範囲の拡大等を行います。

- 適用範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加します。

- 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額の総額)とします。

所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。

退職所得の計算方法の変更

退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)について、勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置を廃止します。

個人住民税の均等割が引き上げられます

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から平成35年度までの間、個人の市民税と府民税が500円ずつ引き上げられます。

平成23年度分個人住民税の主な改正点

上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長

延長期間

平成21年1月1日から平成25年12月31日(平成26年度の住民税まで)

軽減税率

住民税3%(所得税7%)

平成22年度分個人住民税の主な改正点

個人住民税における住宅ローン特別控除

対象となる方

所得税の住宅ローン控除の適用者(平成21年から平成25年までの入居者)

控除される額

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額(最高97,500円)を限度に控除されます。

実施時期

平成22年度住民税から(平成21年分所得税から)

注意)税源移譲の実施に伴う住宅ローン特別控除(平成11年から平成18年までに入居した方が対象)も引き続き実施します。

上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長

延長期間

平成21年1月1日から平成23年12月31日(平成24年度の住民税まで)

軽減税率

住民税3%(所得税7%)

公的年金の特別徴収

徴収方法が変更となりました。

65歳未満で公的年金等所得がある給与所得者の方へ

平成21年度においては、公的年金等所得に係る市・府民税を給与所得に係る市・府民税と合算して、給与から引き落とし(特別徴収)することができず、納付書等でご本人様に納付(普通徴収)していただきました。

しかし、平成22年度の法律改正により、65未満の公的年金等所得を有する給与所得者の方については、原則として、特別徴収すべき給与所得に係る税額に、公的年金等に係る税額を合算して、給与から特別徴収することになりました。(平成20年度以前と同じになります)

ご本人の希望により、公的年金等に係る平成22年度市・府民税を、給与からの特別徴収とは別に、平成21年度と同様、普通徴収で納付することもできます。

普通徴収への切り替えをご希望の方は、税務課市民税係までご連絡ください。

- 平成20年度以前

- 給与分と年金を合算して給与から特別徴収

- 平成21年度

- 給与に係る市・府民税は特別徴収

- 年金に係る市・府民税は普通徴収

- 平成22年度

- 本人の申し出がない場合

- 給与分と年金分を合算して給与から特別徴収

- 本人の申し出がある場合

- 給与に係る市・府民税は特別徴収

- 年金に係る市・府民税は普通徴収

- 本人の申し出がない場合

年少扶養控除の廃止

- 子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(15歳まで)に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。

- 高校の実質無償化に伴い、16から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。

注意)所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。

平成21年度分個人住民税の主な改正点

寄附金税制の拡充

個人住民税における寄附金税制が拡充されました。

所得税の控除対象寄附金の内、地方公共団体が条例により指定した寄附金を寄附金控除の対象に追加されました。

控除方式が、所得控除から税額控除に変わりました。

控除方法について、これまでの税率を乗じる前の所得金額から控除する方法から、税率を乗じた後の税額から差し引く方法に変わりました。

適用限度額の引き下げ(拡充されました)

寄附金控除の対象となる寄附金については、これまで10万円を超える部分が対象となっていましたが、5,000円を超える部分が対象となりました。

なお、限度額については、これまでは総所得の25%を限度としていましたが、30%まで引き上げられました。

対象となる寄附金

住所地の都道府県共同募金会への寄附金

住所地の日本赤十字社支部への寄附金

都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(追加されました)

地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)(追加されました)

地方公共団体に対する寄附金については、上記の控除額とあわせ、適用下限額の5,000円を超える部分について、所得税と個人住民税をあわせて全額を控除できるようになりました。(ただし、所得割額の1割を限度としますので全額控除とならない場合があります。)

公的年金からの特徴徴収

平成21年10月より公的年金等から住民税が差し引かれる特別徴収が始まります。

対象となる方(次の要件をすべて満たす方)

- 老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方

- 年金額が18万円以上の方

- 木津川市の介護保険料が特別徴収されている方

- 特別徴収税額の年額が老齢基礎年金等の年額以下の方

- 住民税の納付先の市区町村に引き続きお住まいの方

(平成21年度の住民税の場合、平成21年1月1日現在引き続きお住まいの方)

平成21年度のみ

普通徴収

- 1期(6月)

年税額の4分の1 - 2期(8月)

年税額の4分の1

特別徴収

- 10月

年税額の6分の1 - 12月

年税額の6分の1 - 2月

年税額の6分の1

平成22年度以降

特別徴収

- 4月、6月、8月の仮徴収は前年度の後半に徴収した額の3分の1ずつ(前年度後半と同額)

- 10月、12月、2月の本徴収は年税額から同年度の前半に支払った額を差し引いた残額の3分の1ずつ

注意事項

- 平成21年8月の支給分までは、公的年金等からの特別徴収はされません。今までと同様に、納付書により金融機関等で納めていただくことになります。

- いままでは可能であった公的年金等に係る市民税・府民税を給与(給与から算出される市民税・府民税)と合算して、給与から引き落とすことができなくなりました。同様に65歳未満で年金特徴の対象とならない方についても、納付書等でご本人様に納付(普通徴収)していただくことになります。

- 公的年金等以外(例えば個人年金、不動産所得など)から算出される市民税・府民税については、公的年金等から算出される市民税・府民税へ合算して特別徴収することはできません。公的年金等から算出される税額のみが、公的年金等から特別徴収されます。

平成20年度分個人住民税の主な改正点

- 地震保険料控除の創設

- 税源移譲時の年度間所得の変動に係る経過措置

(平成19年度住民税について適用) - 住宅借入金特別控除(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方)