ノロウイルス食中毒は冬に要注意

食中毒は夏だけではありません。実はノロウイルスは冬期に多く、1年間のうち、その70%が11月から2月に発生しています。

他の食中毒と併せて、冬には特にノロウイルス食中毒に注意しましょう。

ノロウイルスとは

酸に強い

胃酸で死滅せず、胃を通過します。

ごく少量で大規模食中毒、感染症を引き起す

食品の中では増殖せず、ヒトの体内で増殖する

生存性が高い

一般的な食中毒細菌よりも熱に強く、凍結でも死滅しません。また、長期間の生存が可能で(室温で20日以上感染性を保持)、アルコールが効きにくいという特徴があります。

主に二枚貝に蓄積される

牡蠣などの二枚貝に蓄積され、感染者のふん便やおう吐物から感染が拡大します。

ノロウイルスの症状

潜伏期間:感染から発症まで24時間から48時間

症 状:吐き気、嘔吐、腹痛、激しい下痢、微熱などが1日から2日続く

注 意:こどもやお年寄りなどでは重症化したり、おう吐物を気道に詰まらせて死亡することがある

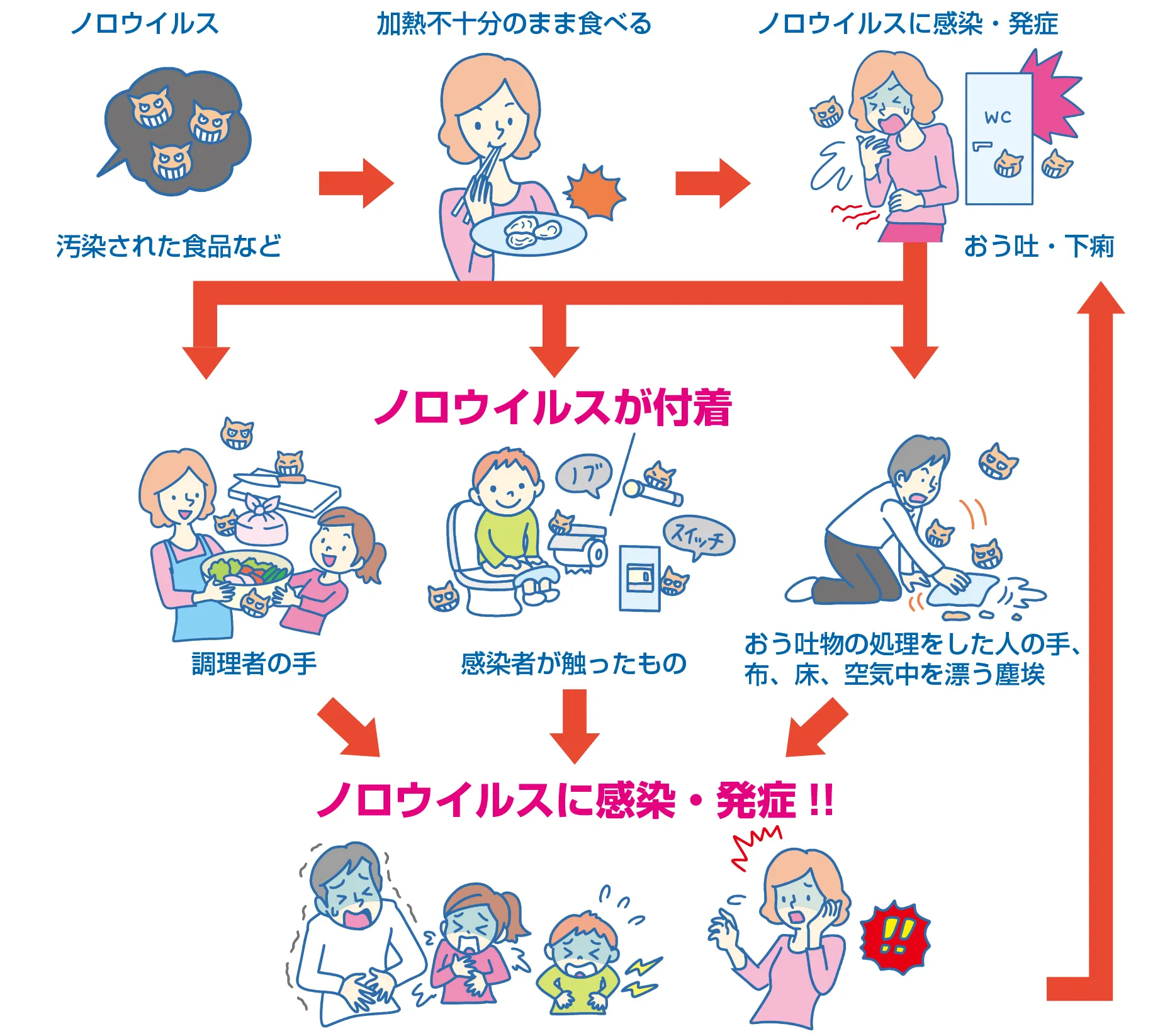

ノロウイルスの主な感染経路

(1)経口感染

ノロウイルスに汚染された食品を加熱不十分で食べて感染する

(2)接触感染

感染者のふん便やおう吐物の処理時、また、感染者が触ったものを介して、手指にノロウイルスが付着して感染する

(3)飛沫感染

感染者のおう吐時に、周囲の人がノロウイルスの含まれた飛沫を吸い込んで感染する

(4)空気感染

感染者のふん便やおう吐物が乾燥し、空気中を漂っているものを吸い込んで感染する

画像:政府広報オンラインHP「ノロウイルスに要注意!感染経路と予防方法は?」より抜粋

ノロウイルス食中毒の予防

ノロウイルス食中毒予防4原則

「持ち込まない」「つけない」「やっつける」「ひろげない」

(1)「持ち込まない」

ノロウイルスはごく少量でも発症するため、まず調理場にウイルスを持ち込まないことが重要です。

- 感染しないように、普段から丁寧な手洗いや日々の健康管理を心がける

- 腹痛や下痢などの症状があるときは、食品を取り扱う作業をしない

(2)「つけない」

食品や食器、調理器具などにウイルスをつけないように、調理前には手洗いをしっかりと行いましょう。

気付かないうちに感染していることもあるため、自覚症状がなくても手洗いは大切です。

- 手を洗うタイミング

1.トイレの後

2.調理前

3.料理の盛り付け前

4.次の調理作業に入る前

5.手袋の着用前後 - 手の洗い方

時計や指輪などはすべて外し、せっけんを使って洗いましょう。

正しい手洗いの仕方はこちら 。

(3)「やっつける」

もしウイルスが食品に付着してしまっても、そのウイルスをやっつけることが大切です。

- 食品:中心温度85度から90度の状態で90秒以上の加熱

- 調理器具など:洗剤などで十分に洗浄後、熱湯(85度以上)で1分以上加熱するか、塩素消毒液(塩素濃度200ppm)に浸して消毒

ご家庭でも塩素消毒液(次亜塩素酸ナトリウム液)を作ることができます

![]() 塩素消毒液の作り方.png [ 114 KB pngファイル]

塩素消毒液の作り方.png [ 114 KB pngファイル]

(4)「ひろげない」

感染をひろげないために、食器や環境などの消毒を徹底すること、また、おう吐物などの処理の際に二次感染をしないように

対策をすることが重要です。

- 消毒のポイント

1.感染者が触ったり、おう吐物がついたりしたものは他のものと分けて洗浄・消毒する

2.食器などは、熱湯(85度以上)で1分以上加熱するか、塩素消毒液に浸して消毒する

3.ドアノブなど感染者の触れた部分は、塩素消毒液などで消毒する

4.カーテンや衣類を洗濯するときは、洗剤を入れた水の中で水しぶきが上がらないようにもみ洗いし、十分にすすぐ(85度以上1分以上の熱水洗濯、塩素消毒液による消毒、高温の乾燥機使用などを行うと、より殺菌効果が高まる)

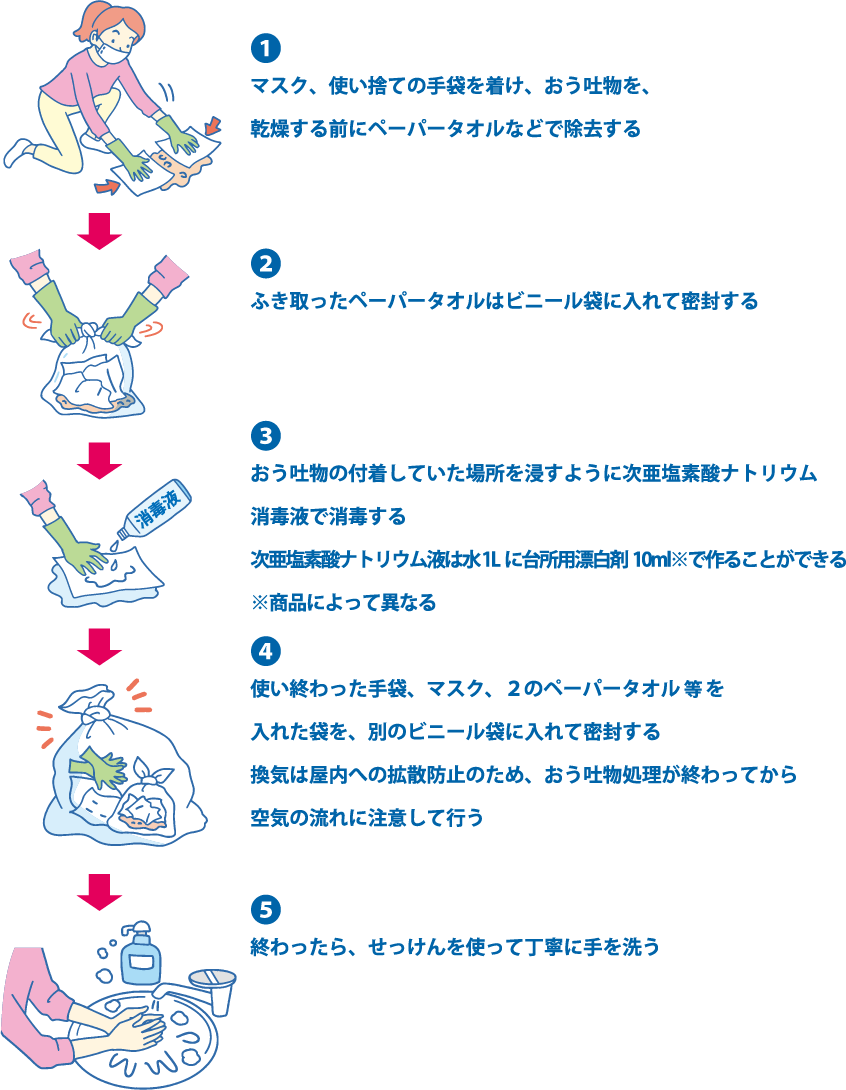

5.手袋の着用前後 - おう吐物などの処理方法のポイント

1.使い捨てのマスクやガウン、手袋などを着用する

2.ペーパータオル(市販の凝固剤等を使用することも可能)などでおう吐物を乾燥する前に除去する

3.おう吐物を除去した後はおう吐物が付着していた場所を、浸すように塩素消毒液で拭き取る

4.拭き取ったおう吐物や手袋などはビニール袋に密閉して廃棄する(できればビニール袋の中で塩素消毒液に浸す)

5.終わったらせっけんを使って丁寧に手を洗う

画像:政府広報オンラインHP「ノロウイルスに要注意!感染経路と予防方法は?」より抜粋

一般的な食中毒の予防と対策についてはこちら 。

関連ページはこちら「冬季食中毒注意報について」